美国怀俄明级战列舰设计史

在1908年举行的纽波特会议之后,美国开始建造系列新型战列舰,这些舰是最早一批将服役期延长至第二次世界大战之后的美国战列舰。作为一次性跃升的结果,此类战列舰的排水量(以及建造成本)增加了三分之一。从此以后,美国建造的战列舰成为世界上最大的同类战舰。这些新式战列舰标志着建造委员会历史使命的终结,也标志着总委员会开始行使明确战列舰性能特点的相应权力。在此之前,作为建造委员会成员之一的首席造舰专家负责提出设计方案,建造委员会随后表决通过这些方案。总委员会的职责仅仅是就造舰数量提出建议,并对这些战列舰的性能特点作出一般性评论。纽波特会议最终确定了用于取代上述非正式流程的相反程序。在这次会议之后,战列舰的性能特点由总委员会的计划人员确定,海军部所属各局的职责是尽最大可能满足这些性能需求,总委员会随后在各局提供的建议中最终作出选择。

“怀俄明””级标志着上述建造流程进入了一个调整性阶段。“怀俄明 ”级由建造委员会负责设计,设计依据是纽波特会议提出的总体要求。第二年, 虽然总委员会承担了确定新舰设计性能特点的职责,但却没有时间明确新的性能要求以及提出满足这些需求的新设计方案,而且到第二型超无畏舰——“纽约”级也没有完成新设计(是否是超无畏舰有待验证)。直到总委员会最终在1910年首次明确了新式战列舰的性能特点,并由此建造了“内华达”级战列舰。

设计要求及方案

提出全新设计方案的压力源自某种一般性认识, 即战列舰舰炮的国际标准将很快增大至305毫米。美国当时已经获知, 英国皇家海军已经在制造13.5英寸(343毫米) 舰炮,德国也计划放弃此前配备的279毫米舰炮(许多人确信这种德制舰炮的性能已经与其他国家的305毫米舰炮不相上下)。纽波特会议倾向于未来建造采用重型防护装甲并安装10门14英寸舰炮的战列舰,而某些官员却坚持认为,“ 犹他”级应安装8门356毫米舰炮而不是10门305毫米舰炮。

从表面看,舰炮口径增加1. 5至2英寸(38. 1至50. 8毫米)似乎无足轻重,但实际上却可使毁伤能力提高到一个全新的层次。当时服役并建造的采用305毫米舰炮的战列舰虽然耗费了巨额资金, 但它们的性能实际上已经陈旧过时。此外,战列舰排水量必须实现飞跃式发展,才能满足为新式舰炮提供有效防护的需求。因此,当时各国普遍不愿在战列舰的建造中采用较快的速度。

由于大口径舰炮的弹丸与前部区域的重量比增大,因此具备更高的攻击成效。弹丸重量与口径的立方成正式,而前部区域的大小则与口径的平方成正比。如果口径增大六分之一,就相当于重量增大70%,即从850磅增大至1400磅。如果弹丸在单位区域内的重量增大,那么在受到空气阻力时速度衰减将更为缓慢,即能够在更长时间内保持初速。由此,以较慢的炮口速度发射的356毫米舰炮在实施远程射击时将具备更高的弹着速度。正是基于上述考虑,英国皇家海军才用343毫米舰炮取代305毫米/50倍径舰炮,并在几年后再次用射速较慢的381毫米/42倍径舰炮取代后者。

“怀俄明”号战列舰首部的305毫米主炮特写

采用新型舰炮是种冒险和代价高昂的行动。从使用射击威力较大的305毫米舰炮的经验看,舰炮性能在大幅度跃升的过程中将会出现事先难以预料的各种技术问题。当时所有国家海军的新型舰炮都是在没有进行长时间测试的情况下匆忙投产的,而且在制造舰炮的同时建造战列舰。新型舰炮制造项目中的任何失败都会促使这些国家的海军换用重量更小的舰炮,从而破坏了设计平衡,而且有可能在国际海军军备竞赛中大幅落后。外界通常会将此类考虑与温斯顿·丘吉尔在1911年作出的在“伊丽莎白女王”级战列舰上安装381毫米舰炮的决定联系在一起。美国海军在1908~ 1910年也面临着类似问题的困扰。

英国“伊丽莎白女王”级战列舰首舰“伊丽莎白女王”号于1912年10月21日开工, 1913年10月16日下水,1915年1月完工, 建成时满载排水量达33020吨,装备有4座双联装381毫米舰炮

据军械局估计,当新型战列舰的建造计划在1909年3月有可能获得 批准后,就必须开始为其配备舰炮的相关工作。1908年12月, 军械局估计绘制舰炮图纸可能需耗时6个月,此后需再花18个月进行实际建造,因此,该项目可能于1911年6月完工。虽然种身管更长、速度更高的新式305毫米舰炮将会出现相似的交付迟滞问题,但保留老式305毫米舰炮将节省6个月时间。当时,伯利恒钢铁公司已经在制造305毫米/50倍径舰炮,并计划在1909年7月15日交付。该型舰炮将于10月(在该型战列规获准建造7个月后)完成安装并进行测试,而356毫米舰炮的完工需要再推迟2个月,因此,上述两种情况下都需要18个月才能完成规炮的制造,用356毫米舰炮取代305毫米舰炮将使该舰建造时间延长9个月,这主要是因为舰炮将于1911年7月(而不是1910年10月)完工,其基座也将推迟至1911年6月(而不是当年1月)完工。

纽波特会议没有预料到当时仍未开始设计的一种新型舰炮将会面临这样的问题。此次会议将这种当时尚不存在的舰炮作为美国未来战列舰的标准配置,时任美国海军部长维克托·梅特卡夫(Victor H. Metcalf) 于1908年8月26日根据会议作出的决定,要求建造维修局提供安装8门和10门356毫米舰炮的战列舰设计草案,并且为其安装最重的防护装甲,航速还应达到20节以上。这些设计草案必须在次年1月呈报。与此同时,军械局负责将当时正在服役的305毫米/45倍径舰炮与计划制造的新型舰炮进行性能对比。建造维修局对该项目的发展前景并不像组波特会议中具有远洋航行经验的军官们那样乐观,遂决定在1906年最终未能成功的研究方案的基础上,研究一种安装12门305毫米舰炮的设计方案,并将其用于反对新式舰炮研发的替代方案。

总委员会也存在这种怀疑主义情绪,强调建造356毫米舰炮战列舰所需付出的高额代价,并且强调即便英国已经在制造343毫米舰炮,美国仍将在新式战列舰上安装305毫米舰炮。

罗斯福总统对新型舰炮产生了兴趣,他早在1908年9月15日就询问了这种舰炮的设计情况。海军部长梅特卡夫于两天后向总统报告,安装8门新式舰炮的战列舰排水量将达到约25000吨,而在安装10门此类舰炮时排水量将达到27000吨(而纽波特会议上的估计为21500吨,充其量也不会超过25000吨)。战列舰排水量的这种跃升式发展给人留下了非常深刻的印象。1908年, 美国尚没有能够容纳这种大型战列舰的干船坞。罗斯福倾向于建造安装8门新型舰炮的战列舰。

计划建造的356毫米/45倍径舰炮炮口 速度达到2600英尺(793米) /秒,而当时服役的305毫米/45倍径舰炮的炮口速度为 2800英尺(854米) /秒。在比较两者性能时,军械局强调了三种因素:射击速度、毁伤效应和射击精度。受到炮膛腐蚀效应的影响,新老两种舰炮的使用寿命可能都只有大约150发,但军械局此后表示,365毫米的新式舰炮可能在这方面具有优势。据推测,新式舰炮因体积较大而导致发射速度降低,降低幅度与炮弹几何尺寸(即口径)的变化大致相当。弹道较为平直的305毫米舰炮具有更高的射击精度,意味者允许射程估计误差出现更大的公差。据专家估计,在射程:为80000 (7315.2)时,306毫米规她的血中率将下降的10%。风然对毁伤效应难以进行精确评估,但地弹重量比(较大白径的炮弹对小口径炮师具有比3的优势可用作衡量指标,而根据计算价值比率的公式,大口径舰地对小口径舰地具有9比7的优势。两者的性能对比见下表:

最后一栏的数值(单位建造成本形成的火力)大致相等。本表未考虑资金和战术方面的合计成本,该指标有利于在少数排水量较大 的战列舰上集中部署武器的情况。8门舰炮的设计从一开始就陷入困境。

军械局还认为,命中率不仅与射程误差的公差相关,而且还与每次齐射的炮弹数量有关,这是因为在实际射击中通常是由一座炮塔实施一次齐射。 至少从理论上看,齐射采用集中瞄准方式,因此其火控误差与同时发射所有炮弹的齐射情况相同。上述情况对305毫米舰炮非常有利,因为它拥有更大的射程误差公差(比例大约为10比9),而且战列舰在排水量一定的情况下能够安装数量更多的305毫米舰炮。此外,军械局还对采用在原型阶段未经测试的舰炮感到担忧。 该局认为,305毫米/50倍 径舰炮是在当时服役的305毫米/ 45倍径舰炮基础上研制的一-种性能出色的改进型号, 因此应该与356毫米舰炮同时进行研发。

建造维修局准备了三种替代设计方案:404方案(4座356毫米舰炮炮塔)、502方案(5座356毫米舰炮炮塔)和601方案(6座305毫米舰炮炮塔)。由此带来的排水量跃升令人激动。截至1908年12月,美国服役的最大排水量战舰为16000吨的前无畏舰。就在此两年前,排水量20000吨的战舰还被视为排水量过大,但此时已开始建造,而另外两艘排水量略大的战列舰将于1909年1月开始动工。在计划建造的新式战列舰中,即使是排水量最小的也达到25000吨(完工时可能达到更高水平)。对于排水量如此之大的战列舰而言,干船坞成为非常重要的问题。根据502方案建造的战列舰只能停泊在位于珍珠港的普盖特·桑德海军造船厂,而纽约海军造船厂的干船坞则需加长1.53米(面临较大困难)。与之相比,按601方案建造的战列舰可停泊于美国东西海岸的造船厂,404方案也不会产生任何问题。

由于担心这种全新舰炮会出现延迟交付的问题,总委员会于1908年12月30日选择了601设计方案。委员会指出,新式战列舰必须在战术上与最终肯定会建造的采用356毫米舰炮的战列舰实现兼容。因此,委员会选择了601设计方案而不采用10个门305毫米舰炮的设计方案。与此同时,身管较长的305毫米以及356毫米舰炮的原型也已获准研制。

方案选定与获批建造

1909年3月3日,国会批准建造第32号和33号战列舰。与1908年的情况相似,罗斯福总统竭尽全力说服国会同意建造4艘战列舰,但国会仅批准建造2艘,部分原因是考虑到建造4艘战列舰所需的巨大支出。法案强调,新式战列舰的“所有基本性能必须与1908年6月30日结束的财政年度中批准建造的战列舰相似”,后者即“北达科他”级。在1908年批准建造2艘“犹他”级战列舰的法案中也出现了类似语句,这两艘战列舰作为“北达科他”级的改进型建造。众议院和参议院海军委员会的成员在此前很久就已意识到新型战列舰在性能上的变化,其中某些议员,尤其是南卡罗来纳州参议员蒂尔曼对这种情况极为愤怒排水量为26000吨的新式战列舰将成为当时世界上最大的战舰。

改进

新型305毫米舰炮比此前同类型舰炮重约3 吨,由于其炮口速度提高了100英尺(30. 5米)/秒,因而使其在射程为9000码(8229.6米)时 的穿甲厚度增加了0.4英寸(10. 16毫米)。更重要的收获体现在命中率方面,射程误差公差提高了约8%。炮塔进行了重新设计并采用了全举升装弹方式,因此需要安装体积和重量更大的炮架。由于舰炮身管加长且重量增大,因此必须用更长的炮塔突出部加以平衡,而其本身储存了26发炮弹。此外,炮塔后侧安装的305毫米装甲板也用于增大平衡配重。因改进主炮而在舰体重量方面付出的代价为347吨,这主要是通过取消拟安装的鱼雷防护网(73吨)、STS内部防护装甲(88吨)、部分细节方面的重量节省以及压缩设计余量等方法加以实现的,最终使总重量几乎没有增加。这一一时期,美国战列舰在最初设计阶段都采用了鱼雷防护网,但最终都被取消,而国外战列舰都安装了此 类防护装置。一战的海战经验表明,敌方舰炮能够轻而易举地破坏鱼雷防护网,而且防护网有可能缠住螺旋桨,因此其他国家最终都放弃了鱼雷防护网,没有安装该装置的美国海军无疑非常幸运。

在建的“怀俄明”号战列舰后视

在敌方驱逐舰鱼雷攻击威力不断增大的背景下,鱼雷防护网只是这种问题的表征之一。 除了己方驱逐舰建立的防护体系外,战列舰还安装了副炮以及其他水下防护装置。由于敌方驱逐舰通常在双方昼间炮战之后的夜间发起攻击,因此有效的探照灯被视为与舰炮同样重要的设备,设计人员花费大量精力研究其安装位置及使用方法。此外,该级战列舰是第一种根据环球巡航经验设计的战列舰,其副炮根据防潮要求安装在较高位置。

最明显的解决办法是将副炮安装于舰首甲板,1912年的战列舰实际上已经采取过类似办法。然而,舰首甲板的分离将产生应力间题,会使战列舰纵梁的连续性出现中断。设计人员转而采用平面甲板以及从舰首至舰尾的舷弧斜面,以致既增大了强度(纵梁高度加大),又使副炮与水面的距离比此前高出约4英尺(1.22米), 这种类型的舰体在当时建造的战列舰中显得独树帜。国外设计人员通常避免采用舷弧设计,而是通过增加甲板层次、提升甲板高度的方法解决同类问题。

在纽波特会议上,许多与会人士都认为无须对安装于上层建 筑甚至是炮塔上部的副炮采取防护措施一无 论这些副炮的安装位置如何,只要能够对它们实施有效指挥并且将其受浪花飞沫的干扰降至最低程度即可。英国皇家海军在设计实践中采用了这种做法,但安装的是重量小得多的102毫米副炮,而不是美国海军重量较大的127毫米/51倍径舰炮。601方案的设计人员采取了折中做法,即把22门127毫米/51倍径舰炮之中的10门安装于舰体中部带装甲防护 的炮位之内。位于舰首和舰尾的2门和4门副炮未安装防护装甲,另有2广]副炮位于舰尾上层甲板,其中1门位于前侧上层建筑甲板,另1门位于前侧舰桥甲板,它们完全处于露天无防护状态。

问题在于昼间舰炮射击时应让这些副炮保存实力,而夜间则应作好应对各种指挥行动的准备,即处于尽可能高于水面的位置。设计人员当时已认识到,炮位防护装甲有可能引爆穿甲弹,因此击中舰体中部的重型炮弹有可能彻底摧毁安装于该位置的10门127毫米舰炮。另一方面,敌方战列舰副炮(甚至是驱逐舰)发射的高爆炮弹也可能摧毁已方未受防护的副炮,周围的装甲板不会引爆穿甲弹。此外,炮位本身也必须作为引爆装置为上烟道提供防护。

设计人员尝试了几种较为激进的方案,例如建议将副炮安装于前侧和后侧重叠式炮塔的侧面,虽然该建议与凯伊提出的炮塔顶 置方案最为接近,但在1908年11月 仍然遭到拒绝,主要原因是副炮只有在炮塔旋转时才具备机动能力,副炮供弹速度极为缓慢且有可能被击中炮塔侧面的炮弹摧毁。最后呈报的601方案实际上将2门舰炮安装在舰尾露天甲板并嵌入甲板内侧,使炮塔能够在其上方进行射击。这种设计构想 在1909年3月被放弃,这2门舰炮也被1门安装于舰炮甲板最后方并正好位于上侧(露天)甲板下方的舰炮所取代。

美国海军MK7型51倍径127毫米舰炮,可见其在战列舰上完全处于露天状态,没有任何防护装甲

美国海军并未指望战列舰安装的舰炮能够阻止敌方所有驱逐舰的攻击。海军从一开始就试图采取被动性防护措施,这通常是在要害部位和舷外空舱之间设置储煤舱室。1910年,战列舰加装了水下防护装甲,这部分是出于防护“戴维斯鱼雷炮”的需要。这种炮由美国海军克勒兰德戴维斯少校在1907年8月发明,他制造的鱼雷弹头能够向撞击形成的孔洞中发射1枚高爆炮弹。由于所有装甲在实施防护时遵循的基本假设是击中水面的炮弹在水中运行时将迅速失去动能,因此对战列舰要害部位的防护主要集中于侧面和上部装甲。如果这种鱼雷炮取得成功,那么战列舰将有必要安装水下防护装甲。

1908年1月实施的首次测试给人留下了非常深刻的印象。1门模拟鱼雷炮发射的炮弹穿透了一座沉箱,戴维斯获准在2枚鱼雷里安装较短的203毫米炮弹。军械局局长对测试结果表示怀疑,他不相信炮弹穿过储煤舱室后,其毁伤能力还能优于200磅的火棉。然而,他最终批准对“佛罗里达”号浅水炮舰实施全面测试,而海军也普遍接受了有必要安装内部防护装甲的观点。在建造维修局提供的三份设计方案中,都提出了应在从前侧鱼雷舱延伸至后侧炮塔以及从内部舱底延伸至装甲甲板的区域安装37.1毫米STS舱壁。设计人员希望炮弹在外侧底部和舱壁之间减速之后,会被这层较薄的装甲挡住,而且舱壁还可以作为应对常规鱼雷攻击的防水和防爆层。虽然多艘国外战列舰当时已经采取了上述防护措施,但这却是美国在战列舰建造历史上首次采用鱼雷防护舱壁。几年后进行的测试表明,“戴维斯鱼雷炮”的成效远远不如常规鱼雷。更糟糕的是,旨在防护这种武器的外层防护装甲实际上强化了水下爆炸效应。而具有讽刺意味的是,鱼雷舱壁并非建造维修局采取的不完全防护措施,它实际上有助于提高战列舰防护常规鱼雷攻击的能力。

在进行测试之前,356毫米舰炮的性能已经明确,建造委员会必须采取节省重量的措施作为补偿。在拆除与发动机舱室成正横角度的鱼雷舱壁后节省了88吨重量,采取这种做法的理由是已经用宽度较大的储煤舱室为发动机舱室提供防护。这种措施显然证明有关方面已经对“戴维斯鱼雷炮”失去了信任。然而在1909年4月,在试验场发射的2发203毫米炮弹在以类似于“鱼雷炮”的速度飞行时,轻而易举地穿透了37.1毫米STS防护装甲,甚至在45度入射角时也是如此。首席造舰专家认为,鱼雷舱壁仍然能够满足防护需求,而在试验场进行的测试有利于上述舰炮的部署。

对于上述三种设计方案而言,排水量的大幅度增加也使战列舰的防护性能相应增强。与存在缺陷的1906型12门舰炮设计方案相比,601方案将侧面和露天炮塔防 护装甲的厚度又增加了1英寸(25. 4毫米)。侧面装甲 从舰首至舰尾保持了前后一致的截面面积, 厚度则从上侧的279. 4毫米呈锥形向下逐渐减至228.6毫米(宽8英 2.44米),上方是厚度为38. 1至50 4毫米的甲板以及“低层炮位防护装甲”,后者宽为9英尺(2. 75米) ,其厚度在上层逐渐减少至228.6毫米。位于上侧的舰体 中部副炮由厚度6.5英寸(165. 1毫米)的“上层炮位防护装甲”提供防护。吃水线以下装甲带在舰首和舰尾分 别封闭于厚度为279.4毫米和228 6毫米的舱壁,所成角度与尾部露天炮台相互契合,舰尾未采取防护措施。在炮位防护装甲以及127毫米/51倍径舰炮后侧设有保护上烟道以及处于不规则位置的副炮的纵向防破片舱壁。此外,在传动轴和舵机上方还安装了常用的曲面甲板,并在舰尾采用了厚度为127毫米的吃水线以下装甲带延长防护装甲。

此举集中反映了美国战列舰在“拥有一切或一无所有”之前的情况。防护装甲设计主要解决两个问题:(1)炮弹击中吃水线附近区域而对战列舰浮力和稳定性造成的影响;(2)炮弹俯射或穿甲弹在舰体内部爆炸产生的破片对要害部位的杀伤。

吃水线以下装甲带主要用于应对上述第一种威胁。敌方炮弹击中舰体侧面距吃水线以上较高位置虽然不会破坏战列舰的稳定性或浮力,但其爆炸后产生的破片可能会危及机械设备、弹药库、舰炮和舰员的安全。侧面装甲主要用于引爆击中吃水线以上舰体的穿甲弹,炮弹在击中该区域时造成的毁伤最小,产生的破片由STS装 甲加以阻隔。由此,“低层炮位防护装甲” 既可用于引爆穿甲弹,又是阻止轻型高爆炮弹攻击的防护手段;而平面水密甲板则用于在舰体内部防护炮弹破片的杀伤。侧面装甲还对吃水线以下装甲带的顶部进行了封闭,当舰体因横摇、浪涌和舰首涡流导致吃水线以下的侧面暴露后,该装甲带的绝大部分可用于防护这些暴露的区域免遭敌舰舰炮的攻击。由于战列舰的排水量不断增大,最初厚度相当薄的“低层炮位防护装甲”也逐渐达到吃水线以下装甲带的厚度( 1908年战列舰)。

日俄战争的经验表明,上烟道如果遭受严重损坏, 将会使舰体内侧充满浓烟。虽然有必要为上烟道提供某些形式的防护,但基于重量考虑,为其安装超重型防护装甲未能实现。1904年之后, 上烟 道采用了防破片装甲。1908年, 战列舰的上烟道采用了新的防护系统,上层炮位防护装甲用于引爆击中上烟道的炮弹,而破片装甲则用于防护破片的攻击。同样的引爆装甲还用于防护易被穿甲弹以小角度俯射方式越过侧面装甲直接击中下方的STS甲板,以及阻止敌方炮弹在未参战一侧的反鱼雷舰炮中发生爆炸。然而,设计人员当时还未考虑炮弹以大角度俯射方式击中己方战列舰的问题,因为在1908年时,在战列舰射程之内的相互交战中不太可能出现这种情况。越过中线炮位外侧吃水线以下装甲带的炮弹仍然能够直接击中平面甲板。更为重要的是,这些炮弹能够穿透露天炮台防护甲板较薄的部分,这些区域由低层炮位防护装甲提供防护,它们仅能防护敌方舰炮的平射或小角度射击。

就理论上而言,战列舰的装甲厚度应该相当于其舰炮口径,因 此对于配备305毫米舰炮的战列舰而言,采用279. 4毫米或228. 6毫米装甲较为适宜。配备305毫米舰炮的“怀俄明”级战列舰显示出更好的防护能力,即采用厚度为330毫米的吃水线以下装甲带(由下侧的 1. 22米呈锥形缩减到上端的28. 6毫米)及203毫米至305毫米的低层 炮位防护装甲: 305毫米露天炮台也呈锥形,以至于侧面和露天炮台 防护装甲的总厚度始终至少为330 2毫米。实际上,直到1912年战列舰(“内华达”级)才达到了上述性能标准。

总体设计

怀俄明级船在水线处长169 m ,总体长171 m 。有28.42m的横梁, 9m的牵伸。这些船只按设计吨位26 417吨,满载时吨位 27 680吨。他们有一个全长的冲浪甲板,这改善了海况和在较恶劣的海况中副炮的作战能力。两艘船均安装格构桅杆。它们的横向中心点高度为2m 。

船舶采用额定2.1万kW的四轴帕森斯汽轮机供电。蒸汽由12台混合油和燃煤的BabcockWilcox锅炉提供,这些锅炉在船只中间被集群成两个间距紧密的通风口。发动机最高转速为20.5 节,但在转速试验中,阿肯色号升至21.22节。燃料能力为1694吨煤炭和270吨石油。这使得这些船只能够以10节的速度巡航6700海里。在20节时,射程大幅下降,至2 655海里。转向由单舵控制。

主装甲带高8英尺( 2.4米),厚11英寸( 280毫米),覆盖船舶中央部分,保护弹药库和机舱。装甲带向船尾减至5英寸( 130毫米)。在底部边缘,减少到9英寸( 230毫米)。装甲带的前端与一个11英寸厚的横向舱壁相连,到达最前1号主炮塔,而后端则与一个9英寸厚的舱壁相连。主装甲板为64mm的特殊处理钢,在较少临界区域降为38mm 。锥塔有11.5英寸( 292毫米)厚的侧面和3英寸( 76毫米)厚的塔顶。炮塔有12英寸(305毫米)厚的主装甲,3英寸厚的塔顶。其支撑物有11英寸厚的侧面防护,被装甲带遮挡的部分减少到4.5英寸。甲壳下半部厚11mm,上半部厚减至6.5mm。

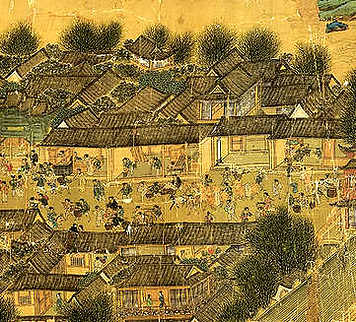

刚刚完工并进行海试的“怀俄明”号战列舰,该舰当时是世界上排水量 最大的战列舰之一,主炮为6座新 式双联装MK7型305毫米50倍径舰炮。注意该规位于最前方的127毫米舰炮的潮湿状况以及舰桥结构的简单化:在司令塔同高的位置仅安装了驾驶台侧翼平台;一座由帆布提供防护的最上层舰桥航行驾驶台以及上端的操纵平台;前两者的上侧安装了一座鱼雷防护平台总结

怀俄明级战列舰是否是美国海军第一款超级无畏舰还有待验证(UP主还出一篇专栏来论证)。如果单纯把怀俄明级看作一战无畏舰的话,她们还是可以的,以当时的标准来看,怀俄明级的火力不弱。在装甲方面,虽然怀俄明级在设计上大量参考了之前的弗罗里达级,但是装甲却相比弗罗里达级有了一定的提升。除了装甲带和炮台装甲的提升之外,怀俄明最大的改进是增加了防鱼雷的隔舱。这是美国人第一次把这种设计用在12门炮的主力舰上,而战争证明了这是一种非常有效且有必要的做法。

美国北卡罗来纳级战列舰

制作不易,如果您觉得不错,请您点个赞和关注让更多的人能够看见,up主在此谢谢各位读者老爷了!

正文

北卡罗来纳级是美国海军根据《第二次伦敦海军条约》于1937年完成设计的一种新型战列舰,同级舰共两艘:北卡罗来纳号和华盛顿号

设计特点

北卡罗来纳级是美国海军建造的第一种快速战列舰,排水量符合《伦敦条约》对战列舰的规定,最初主炮设计方案是三座四联装倍口径356毫米主炮,但考虑到日本退出第二次伦敦海军条约,主炮口径和数量在开工建造后做了变更,改为三座三联装45倍口径406毫米主炮舰桥前部2座 后部1座,该炮是在科罗拉多吉战列舰主炮基础上的轻量化改进型。发射重型穿甲弹副炮,为十座双联装38倍口径127毫米高平两用炮,其中六座配置在主甲板上,另四座配置在上层甲板上,防空武器最初采用28毫米机炮和12.7毫米机枪,但在建成后换装了盟军制式的20毫米和40毫米机炮。

动力装置为八座重油锅炉,四台蒸汽轮机,总功率121000马力,蒸汽温度450度,最高航速27节,达到了当时战列舰的较高水平。

舰艉装水上飞机弹射器两台,舰载飞机三架,防御装甲按照抗御356毫米口径炮弹的标准设计,舷侧装甲采用倾斜布置舰体水下防护,包括五层隔舱,采用三层舰体结构,考虑到空中威胁日益增加和远距离炮战大倾角落下的炮弹,该舰特别加强了水平防御装甲,其装甲总重14350吨,北卡罗莱纳级还安装有当时比较先进的火控雷达,远距离主炮命中率显著提高。

作战经历

太平洋战争爆发后,北卡罗来纳级两两相继加入美国海军太平洋舰队,在太平洋战争中,两艘舰艇参加了大部分重大战斗,主要为航空母舰舰队提供防空火力保护以及沿岸炮击行动,

1942年八月美国在瓜达尔卡纳尔岛登陆北卡罗来纳号成为当时美国快速航空母舰舰队为护航的唯一一艘战列舰。1942年11月14日,华盛顿号在第二次瓜达尔卡纳尔海战中,利用雷达的引导攻击日本海军雾岛号战列舰,雾岛号被9枚406毫米炮弹,命中并沉于瓜岛水域,1944年,华盛顿号在一次碰撞事故中舰艏撞毁并更换了舰艏。

北卡罗来纳级于1947年退役,1961年在美国北卡罗来纳州作为一艘战争纪念舰,供人参观,1960年,华盛顿号被拆毁。

|美国怀俄明级战列舰设计史

美国北卡罗来纳级战列舰 美国怀俄明级战列舰设计史